おっと、もう、かささぎ祭(11月8日)だ。時の経つのは早いもんだ。今、それを一番実感しているのは、2年生でしょうね。短大生活としてのエンドがもう目の前に近づいている。かささぎ祭もふくめて、残された大学生活を有意義に楽しんでほしいなと思います。

今年のかささぎ祭のテーマは、「Re:festival つながる・ひろがる」です。Reという言葉には、祭りを新しくするという実行委員会の意志が込められています。天候の急変などを考えて、野外でのイベントは極力抑えて、ステージも体育館になりました。これまでのやり方を改めるというのは、なかなかの勇気と決断が必要です。まず、やってみるという精神はとてもいいものです。そんなこともふくめて、素敵なかささぎ祭になればいいなと思います。僕もステージのどっかで顔を出します。

子どもからお年寄りまで、たくさんのみなさんの来学を期待してます。

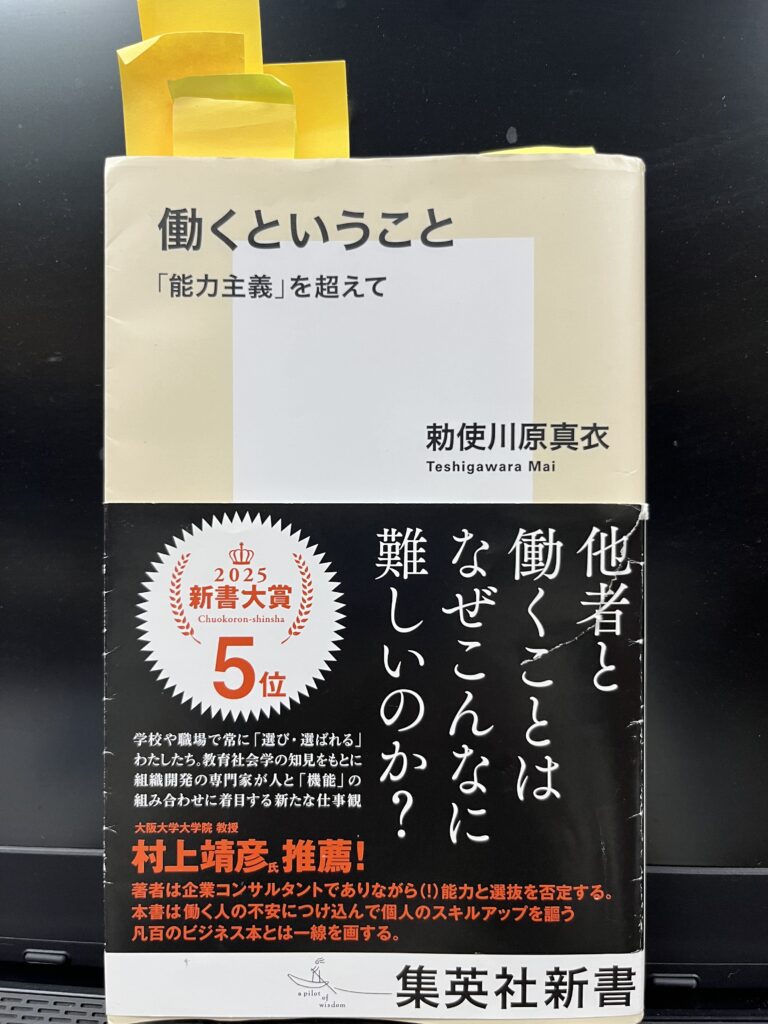

さて最近、僕がとてもとても刺激を受けている本、何度も読み返している本があります。勅使川原真衣(てしがわら・まい)という人が書いた『働くということ「能力主義を超えて」』です。背表紙の著者紹介には、「二児の母。2020年から乳ガン闘病中」という記述が見られます。もともとは、外資系のコンサルティング会社で、「人材開発」などをしていたのですが、そこで大きな疑問を感じ、遂には自分で会社をつくり、本の表題のように「能力主義を超えた」組織開発の仕事をおこなっている人です。本当にいい本なんです。しかもわかりやすい文章なので、たくさんの学生(教職員も)に読んで欲しい。きっと、役に立つと思います。

また例によって、図書館に置いてもらいます。

ネタバレになってはつまらないから、予告編みたいなことを書きます。

「能力のある人」って、よくいうけど、それはどんな人なんだろう。「能力」って、目にははっきりと見えないものですね。よく考えてみれば明確な基準もない。なのに、「できる、能力がある、選ばれる人」になりたくて、あるいは、ならなければ、と思って、僕もみなさんも、そして世の中、そういうもんだと思って、学校でも社会でも会社でも競争してきた、ということがいえるかもしれません。勅使川原さんは、そんな競争を「能力開発」と称して、後押ししてきたのですが、目の前の人の「この競争はいつ終わるんだろう」、「なんか生きづらいな〜」、「疲れたな〜」という反応に直面して、考え方を大転換させます。そして、彼女が、実行したこととは?

最後に、彼女が本の中で、「脳天までビリビリ痺れ」た、という引用があるので、それを引用します。引用の引用、こういうのを孫引きといいます。

「どのような社会においても、人間は親から受け継いだ遺伝子や生まれた環境に大きく作用され、それらは多く偶然といわざるをえない。「市場競争」の結果もまた多く「偶然」に影響されるものであるとすれば、その結果は常に各人の自己責任に帰すべきであるということも成り立たないはずである。

「運」や「不運」は、各人にとっては、結局は自ら引き受けなければならないものであるとしても、社会の中で、自分の「幸運」は当然自分の権利であり、他人の「不運」はその人の「自己責任」であって知ったことではないとするのは、道義的に正当とはいえないであろう。「運」「不運」は、他人と分かち合うことによって、「偶然の専制」を和らげるべきではなかろうか」竹内啓著『偶然とはなにか』

確かに、ビリビリします。なんでもかんでも、自己責任、個人の能力にされてたまるか。ひとりひとりができることを尊重し、成果を分かち合うことができない、そんなリーダに限ってそんなことをいうのです。

11月8日、土曜日、雨は降らんぞ。秋晴れにな〜れ。